🔱 प्रस्तावना: हनुमान चालीसा और मूल ग्रंथों में प्रमाण

“जुग सहस्र जोजन पर भानु।

लील्यो ताहि मधुर फल जानु।।“

इस चौपाई को कौन नहीं जानता? हर बच्चे से लेकर बुज़ुर्ग तक, जिसने कभी हनुमान चालीसा पढ़ी है, वह इस प्रसंग से परिचित है — बाल हनुमान सूर्य को फल समझकर निगलने उड़ चले थे। यह प्रसंग हमारी संस्कृति में सिर्फ एक चमत्कारी कथा नहीं, बल्कि सदियों पुराना प्रतीकात्मक आख्यान है, जिसने लाखों लोगों को प्रेरणा दी है।

लेकिन क्या यह केवल गोस्वामी तुलसीदास जी की कल्पना है?

नहीं। इस प्रसंग की पुष्टि केवल रामचरितमानस में ही नहीं, बल्कि वाल्मीकि रामायण में भी होती है — जिसे विद्वानों द्वारा प्राचीनतम रामकथा माना गया है।

वाल्मीकि रामायण के उत्तरकाण्ड के सर्ग 35 में प्रायः ऐसी कथा आती है:

रामचरितमानस के किष्किंधा काण्ड में वह प्रसंग आता है जब जामवंत जी हनुमानजी को अपने बल का स्मरण करवाते हैं :

कहइ रीछपति सुनु हनुमाना, का चुप साधि रहेहु बलवाना ||

पवन तनय बल पवन समाना, बुधि बिबेक बिग्यान निधाना ||२||

कवन सो काज कठिन जग माहीं, जो नहिं होइ तात तुम्ह पाहीं ||

राम काज लगि तब अवतारा, सुनतहिं भयउ पर्वताकारा ||३||

किष्किन्धा काण्ड 30/3-6

यह केवल “कहानी” नहीं — यह है एक ऐसा मनोवैज्ञानिक और सांस्कृतिक प्रतीक जो भारतीय मानस की गहराइयों में रचा-बसा है।

🔥 तर्कवादियों और नव-बौद्धों के आरोप: एक वैज्ञानिक उत्तर की ज़िद

“क्या सच में एक बंदर उड़कर सूरज निगल गया था?”

“क्या यह सब अंधविश्वास नहीं है?”

“क्या हम 21वीं सदी में अब भी इन कथाओं को गंभीरता से लें?”

ऐसे सवाल लगातार तीर की तरह दागे जाते हैं — ख़ासकर नव-बौद्ध आंदोलन और तर्कवाद के नाम पर छिपे पाखंडियों द्वारा, जो भारतीय परंपरा को “अंधविश्वास” सिद्ध करने के लिए आक्रोशपूर्ण अभियान चला रहे हैं। इनके लिए श्रद्धा = मूर्खता, और पुराण = मिथ्या।

इन लोगों की शैली बड़ी चतुर होती है:

वे कहेंगे, “हम विज्ञान में विश्वास रखते हैं”,

पर खुद कभी भी विज्ञान का एक भी शोधपत्र नहीं दिखाते जो यह साबित करे कि इन कथाओं को मानने से मानसिक हानि होती है।

🔬 यहाँ मेरा प्रश्न सीधा है:

अगर आप कह रहे हैं कि यह कथाएँ नुक़सानदायक हैं —

👉 कहाँ है आपका रिसर्च पेपर?

👉 कहाँ है आपकी चिकित्सकीय चेतावनी?

👉 कहाँ है वह वैज्ञानिक आधार जिससे यह निष्कर्ष निकला कि ‘हनुमान ने सूरज निगला’ जैसी कथा बच्चों को भ्रमित कर देती है?

क्या केवल यह कह देना कि “मैं नहीं मानता”, पर्याप्त है?

और बड़े मज़े की बात है कि ये तथाकथित बुद्धिवादी और नव बौद्ध दूसरों के ग्रंथों पर आक्षेप करते रहते हैं लेकिन उनके ग्रंथों पर आक्षेप कोई कर दें तो स्वयं तिलमिला जाते हैं !

🙋♂️ पर मैं इस लेख में केवल भावना से नहीं, बल्कि विज्ञान से उत्तर दूंगा।

इस विषय में हमारा यह वीडियो द्रष्टव्य है :

📜 डॉ. एन. एन. विग का शोधपत्र: ‘हनुमान कॉम्प्लेक्स’ का उद्घाटन

अब बात करते हैं उस शोध की जिसने पूरी बहस की दिशा ही बदल दी —

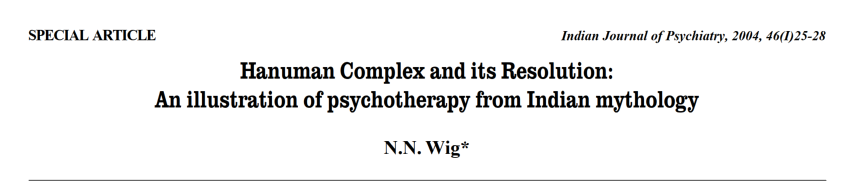

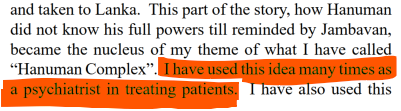

PGIMER (Postgraduate Institute of Medical Education and Research) Chandigarh में Department of Psychiatry के संस्थापक मनोचिकित्सक प्रोफेसर एन. एन. विग द्वारा 2004 में प्रकाशित यह लेख, “The Hanuman Complex”, भारतीय मनोविज्ञान में एक क्रांतिकारी क्षण था।

शोधपत्र डाउनलोड करें:

🧠 हनुमान कॉम्प्लेक्स क्या है?

यह संकल्पना उस प्रसिद्ध प्रसंग से जुड़ी है जहाँ बाल हनुमान सूर्य को फल समझ कर निगलने दौड़ते हैं —

“जुग सहस्र जोजन पर भानु, लील्यो ताहि मधुर फल जानू।”

इस घटना का उपयोग डॉ. विग ने प्रेरणा, आत्मविश्वास और दैवी क्षमता के प्रतीकात्मक विश्लेषण के लिए किया।

उन्होंने बताया कि यह कथा वास्तव में विकासशील मनोविज्ञान (developmental psychology) के लिए एक मॉडल केस बन सकती है:

- बच्चा जन्म से ही अद्वितीय क्षमताओं से युक्त होता है।

- परंतु वह अपनी शक्ति को तब तक नहीं पहचानता जब तक कोई उसे वह “जागृति” नहीं कराता।

- जैसे जामवंत ने हनुमान को उनकी शक्ति का स्मरण कराया।

🧩 डॉ. विग की मुख्य स्थापनाएँ:

- हनुमान एक आदर्श रोल मॉडल हैं, जो गौरव, विनम्रता और लक्ष्य-प्रेरित कर्म का संतुलन सिखाते हैं।

- यह कथा आत्मविकास की मनोवैज्ञानिक प्रक्रिया को दर्शाती है — जहाँ अचेतन शक्ति को जाग्रत किया जाता है।

- उन्होंने यह भी दिखाया कि भारतीय धार्मिक आख्यानों में विकासात्मक और नैदानिक मनोविज्ञान के गहरे संकेत हैं।

- उन्होंने यह भी लिखा है कि इस कथा का प्रयोग उन्होंने कई मरीजों की चिकित्सा में किया

📚 यह लेख कहाँ प्रकाशित हुआ?

यह शोध “Indian Journal of Psychiatry” के 2004 संस्करण में छपा था, जो मेडिकल साइंस की प्रतिष्ठित जर्नल मानी जाती है। किसी काल्पनिक वेबसाइट पर नहीं, peer-reviewed शोधपत्र के रूप में।

✉️ प्रोफेसर आर. सी. जिलोहा की आपत्ति: क्या यह केवल एक पत्र था?

कोई भी जब किसी गहराई से लिखे गए शोधपत्र को तथ्यों या तर्कों से खंडित करने में असमर्थ होता है, तो अकसर एक सरल रास्ता अपनाता है — “भावनात्मक प्रतिक्रियाओं और सरसरी आपत्तियों” का रास्ता।

डॉ. एन. एन. विग द्वारा प्रस्तुत ‘हनुमान कॉम्प्लेक्स’ पर प्रोफेसर आर. सी. जिलोहा की प्रतिक्रिया इसी तरह की थी।

पर क्या यह प्रतिक्रिया भी एक शोधपत्र के स्तर की थी?

नहीं। यह मात्र एक “पत्र” था — कोई peer-reviewed research नहीं।

🧾 पत्र में क्या लिखा गया?

डॉ. जिलोहा ने कहा कि धार्मिक आख्यानों को इस तरह चिकित्सा विज्ञान के संदर्भ में नहीं लाना चाहिए क्योंकि इससे “अंधविश्वास को बढ़ावा” मिल सकता है।

उन्होंने यह भी पूछा कि यदि हनुमान उड़ सकते हैं और सूर्य को निगल सकते हैं, तो क्या हम यह सब बच्चों को “सत्य” के रूप में पढ़ाएं?

अब यहाँ दो बातें गौर करने योग्य हैं:

- यह आलोचना “मान्य शोध” के स्तर पर नहीं थी, बल्कि मात्र एक निजी आपत्ति थी जिसे एक पत्र के रूप में प्रकाशित किया गया।

- यह आलोचना प्रतीकात्मकता की समझ से ही अछूती थी। डॉ. विग का लेख तथ्य-या कल्पना का विवाद नहीं था, बल्कि मनोवैज्ञानिक प्रभाव का गहन विश्लेषण था।

🎯 लेकिन सबसे गंभीर सवाल:

अगर हम मान लें कि धार्मिक आख्यानों को लोगों से दूर रखा जाए —

तो क्या आप इस बात की जिम्मेदारी लेंगे कि लाखों लोग अपनी पहचान, मनोबल और आत्मविश्वास के स्रोत खो बैठेंगे?

क्या आपने कभी यह सोचा है कि जिन लोगों को ये कथाएँ आत्मबल देती हैं, वे इनसे वंचित होने पर किन मानसिक स्थितियों में पहुँच सकते हैं?

📌 ध्यान दीजिए — डॉ. विग का शोध एक सकारात्मक निर्माण था।

डॉ. जिलोहा की आपत्ति कोई वैज्ञानिक खंडन नहीं, एक वैचारिक असहमति मात्र थी, जो तर्क कम और “पॉलिटिकल करेक्टनेस” ज़्यादा लगती है।

🧠 डॉ. जेफ़ लेविन का शोध और चार मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण

साल 2010, एक ऐसा वर्ष जब धार्मिक विश्वासों को विज्ञान की कसौटी पर परखने की कोशिशें एक नई ऊँचाई पर पहुँचीं।

बायलर यूनिवर्सिटी (Baylor University) के प्रतिष्ठित शोधकर्ता डॉ. Jeff Levin ने “Religion and Mental Health: Theory and Research” शीर्षक से एक क्रांतिकारी शोधपत्र प्रकाशित किया।

यह लेख न केवल एक लिटरेचर रिव्यू था, बल्कि एक चार-स्तरीय ढाँचा भी प्रस्तुत करता है जिससे यह समझा जा सके कि धर्म कैसे मानसिक स्वास्थ्य को प्रभावित करता है।

👇 आइए देखें उन चार दृष्टिकोणों को जिनसे डॉ. लेविन ने धर्म और मानसिक स्वास्थ्य के रिश्ते को समझाया —

1️⃣ व्यवहारिक दृष्टिकोण (Behavioral Perspective)

📌 धर्म व्यक्ति के व्यवहार में सकारात्मक परिवर्तन लाता है — जैसे:

- नशे से दूरी

- सामाजिक समर्थन का वातावरण

- आभार, क्षमा और संतोष जैसे भाव

👉 हनुमान की कथा, विशेषकर “सूर्य को फल जानकर निगलने” का प्रसंग — एक साहसिक, निश्छल, बाल मन का प्रतिनिधित्व करता है।

यह कथा भी व्यवहारिक प्रेरणा का ही एक उपकरण है।

2️⃣ जैविक दृष्टिकोण (Biological Perspective)

🧬 धार्मिक प्रथाएँ हमारे न्यूरो-एंडोक्राइन सिस्टम, ब्रेन सेंटर, और इम्यून रिस्पॉन्स पर प्रभाव डालती हैं।

- Psychoneuroimmunology के शोध बताते हैं कि भक्ति, प्रार्थना और ध्यान से तनाव के हार्मोन घटते हैं, रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है।

👉 इस दृष्टिकोण से हनुमान की कथा कोई कहानी भर नहीं, बल्कि एक प्रभावशाली मनो-जैविक टेक्नीक बन जाती है।

3️⃣ मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण (Psychodynamic Perspective)

🧠 धार्मिक आस्था मन के भीतर गिल्ट, भय या शांति पैदा कर सकती है, जो व्यक्ति की मानसिक संरचना को गहराई से प्रभावित करती है।

- अनुष्ठान और कथाएँ भावनात्मक प्लेसीबो की तरह कार्य करती हैं — डर, तनाव और निरर्थकता की भावना को घटाती हैं।

👉 बाल हनुमान की कथा, बच्चों के भीतर शक्ति, अद्भुतता और सुरक्षा का भाव भरती है। यह कोई सामान्य मनोरंजन नहीं — यह आत्मबल की निर्माणशाला है।

4️⃣ पारलौकिक दृष्टिकोण (Transpersonal Perspective)

🌌 यह दृष्टिकोण आत्मा, ब्रह्म, दिव्यता और ध्यान की पराकाष्ठा से जुड़ा है।

- धर्म के अनुभव कभी-कभी peak experiences, mystical union, या self-transcendence बन जाते हैं।

- ध्यान, प्रार्थना, जप और कथा श्रवण — सब इसके अंग हैं।

👉 जब बच्चा हनुमान को “सूर्य निगलते हुए” देखता है, वह केवल कहानी नहीं देखता — वह संभावनाओं की सीमा तोड़ने का अनुभव करता है।

🔍 निष्कर्ष?

डॉ. लेविन ने दिखाया कि धार्मिक आख्यान केवल सांस्कृतिक प्रतीक नहीं हैं, बल्कि वे मनुष्य की भावनात्मक, जैविक, और मानसिक संरचना को पुनः परिभाषित करते हैं।

📌 और यह शोध peer-reviewed है, व्यक्तिगत राय नहीं। इसका अर्थ है कि इसमें हनुमान कॉम्प्लेक्स जैसी प्रतीकात्मक अवधारणाएँ भी वैज्ञानिक आधार पर समर्थित मानी जा सकती हैं।

⚖️ व्यावहारिकता का महत्व और नव-बौद्धों से सीधा सवाल

अब तक हमने देखा कि हनुमान की उड़ान केवल एक पौराणिक आख्यान नहीं, बल्कि व्यवहारिक, जैविक, मनोवैज्ञानिक और पारलौकिक स्तरों पर भी स्वास्थ्यदायक और विकासशील प्रभाव डालती है। ऐसे में सवाल उठता है—

❓ “अगर यह कथा सच न भी हो, तो क्या इसे त्याग देना चाहिए?”

🤔 तर्कवादी और नव-बौद्धों का दृष्टिकोण

नव-बौद्धों और तथाकथित वैज्ञानिक तर्कवादियों का कहना है:

“हम बच्चों को यह क्यों सिखाएं कि एक वानर ने सूर्य को फल समझकर निगल लिया? यह तो अंधविश्वास है!”

इनका पूरा ज़ोर इस बात पर है कि बच्चों को तथ्यात्मक सोच, लॉजिक, और संशयवाद सिखाया जाए।

लेकिन—

🧩 क्या वे इसके मनोवैज्ञानिक नुकसान की ज़िम्मेदारी लेंगे?

📍 यदि एक बच्चा हनुमान की कथा सुनकर आत्मबल, साहस और विश्वास विकसित करता है,

और आप उसे कहते हैं कि “यह सब झूठ है,”

तो क्या आप गारंटी देते हैं कि आप उस खोए हुए आत्मबल को किसी वैज्ञानिक कहानी से पुनः स्थापित कर पाएँगे?

🧠 मनोविज्ञान क्या कहता है?

- Placebo effect,

- Narrative therapy,

- Religious coping,

- Meaning-making processes —

इन सभी शोधों से सिद्ध होता है कि कहानियों की सचाई नहीं, बल्कि उनकी भावनात्मक उपयोगिता मायने रखती है।

📢 इसलिए हम पूछते हैं:

❓ “क्या नव-बौद्ध यह जिम्मेदारी लेंगे कि हनुमान कथा हटाने से बच्चों के भीतर जो आत्मबल कम होगा, उसकी भरपाई वो करेंगे?”

❓ “क्या तर्कवादी यह गारंटी देंगे कि तथ्य ही पर्याप्त प्रेरणा बन सकते हैं?”

❓ “क्या आपके संशयवाद में कोई मनोवैज्ञानिक सुरक्षा है, या बस नकारवाद है?”

⚠️ आपत्ति नहीं, विकल्प दीजिए

जब तक आप बेहतर और equally inspiring विकल्प नहीं दे सकते,

तब तक इन कथाओं को अंधविश्वास कहकर हटाने की कोशिश—बौद्धिक गैर-जिम्मेदारी है।

🌀 मन्छउसेन ट्राइलेम्मा: क्या सत्य को कभी जाना जा सकता है?

अब एक गहन और बौद्धिक मोड़ पर आते हैं — एक ऐसा बिंदु जहाँ विज्ञान, तर्क, और तथ्य भी अपने ही बनाए हुए जाल में उलझ जाते हैं। इस जाल को दर्शनशास्त्र में कहते हैं:

🔍 “Munchausen Trilemma”

यानी, “हर प्रमाण को सिद्ध करने के लिए एक और प्रमाण चाहिए — और यह क्रम कभी रुकता नहीं।”

📚 यह त्रिकोण क्या है?

Munchausen Trilemma बताता है कि किसी भी ज्ञान या तथ्य को प्रमाणित करने के तीन ही रास्ते हैं — और तीनों ही अधूरे हैं:

- Infinite Regress (अनंत प्रत्यास्था):

हर प्रमाण के लिए एक और प्रमाण चाहिए… और यह सिलसिला कभी ख़त्म नहीं होता। - Circular Reasoning (चक्रवात तर्क):

कोई बात अपने ही आधार पर सही मानी जाती है (जैसे: वेद सत्य है क्योंकि वेद ने कहा है कि वह सत्य है)। - Foundationalism (मूलाधारित सिद्धि):

कोई बात बिना प्रमाण के “मूल सत्य” मान ली जाती है (जैसे: “सभी मनुष्य बराबर हैं”)।

😵💫 तो क्या हुआ?

इसका अर्थ यह है कि:

🧠 “किसी भी चीज़ को ‘पूर्ण रूप से सत्य’ सिद्ध करना, केवल तर्क के ज़रिए संभव नहीं है।”

इसलिए जो लोग बार-बार पूछते हैं:

“क्या आपके पास प्रमाण है कि हनुमान उड़ सकते थे?”

हम उनसे पूछते हैं:

“क्या आपके पास प्रमाण है कि प्रमाण ही सत्य का एकमात्र मार्ग है?”

🎯 यह तर्कवाद की आत्म-पराजय है

जब आप Munchausen Trilemma को स्वीकार करते हैं,

तो आप यह भी मान लेते हैं कि:

✅ “सत्य का कोई एक रास्ता नहीं होता — न ही विज्ञान, न ही तर्क, न ही अनुभव।”

📿 ऐसे में धार्मिक आख्यान, यदि वह प्रेरणा, मानसिक शांति, और सामूहिक चेतना को पोषण देते हैं,

तो उन्हें केवल इसलिए नकार देना कि वे तर्कसंगत नहीं हैं — तर्क के साथ भी अन्याय है।

🧘♂️ निष्कर्ष:

तर्क, विज्ञान और इतिहास सब अपनी सीमाओं में बंद हैं।

लेकिन श्रद्धा, कथात्मक शक्ति, और मनोबल —

इनकी कोई सीमा नहीं।

🔚 निष्कर्ष: आख्यान, आस्था और वैज्ञानिक व्याख्या की सीमा

हमने इस लेख में देखा कि—

- हनुमान की उड़ान की कथा कोई साधारण कल्पना नहीं है।

- यह कथा रामचरितमानस, वाल्मीकि रामायण, और हनुमान चालीसा में स्पष्ट रूप से मौजूद है।

- तथाकथित तर्कवादियों और नव-बौद्धों द्वारा इस कथा को “अंधविश्वास” कहकर खारिज करना केवल बौद्धिक अधैर्य ही नहीं, बल्कि मानसिक स्वास्थ्य, सांस्कृतिक स्थिरता, और प्रेरणास्रोतों को भी नष्ट करना है।

🔬 विज्ञान क्या कहता है?

- डॉ. एन. एन. विग ने “हनुमान कॉम्प्लेक्स” नामक संकल्पना दी।

- डॉ. जेफ़ लेविन ने अपने शोध में बताया कि धार्मिक विश्वास और कथाएँ मनोवैज्ञानिक, जैविक, सामाजिक और पारलौकिक स्तरों पर स्वास्थ्य लाभ देती हैं।

- और जब Munchausen Trilemma बताता है कि कोई भी प्रमाण अंतिम नहीं होता,

तो तर्कवादी का तर्क भी अपूर्ण सिद्ध हो जाता है।

🙏 अंतिम पंक्तियाँ:

❝ हनुमान उड़ सकते थे या नहीं—यह सवाल उतना महत्वपूर्ण नहीं है,

जितना कि यह सवाल:

क्या आप चाहते हैं कि आपके बच्चे उड़ना सीखें? ❞

❝ अगर हाँ, तो उन्हें हनुमान की कथा सुनाइए। ❞

🛡️ शब्दों में शक्ति है। आख्यानों में आत्मा है।

💬 अगर यह लेख आपको प्रेरणादायक लगा, तो साझा करें।

सवाल पूछें। लेकिन श्रद्धा और विज्ञान—दोनों के प्रति जिम्मेदार बनें।

🔚 ~ जय श्रीराम ~